今文經學的歷史

今文經學派是兩漢間以儒家經書研究而形成的學派,它的出現需溯源至秦始皇的思想政策。史記李斯列傳中記曰:“臣請史官非秦記皆燒之,非博士官所職,天下敢有藏詩、書、百家語者,悉諧守慰雜燒之。有敢偶語詩書者棄市,以古非今者族,吏見知不舉者,與同罪。令下三十日不燒,鯨為城旦,所不去者,醫藥卜筮種樹之書。若欲有學法令,以吏為師。”

這一個政策,被秦始皇執行了,于是除了醫藥、卜筮、種樹之書以外,民間所藏的先秦百家之書盡皆焚毀,僅存官方所藏,也只有官方職司博士官者仍可研究閱讀。

自歐陽修懷疑“《系辭》非孔子作”以來,宋儒疑經惑傳的學術風氣開始流行。實際上西漢以來的今文《易》已根據似乎合理的思路改經了。歷史發展

博士官即官設的學問師、教導師,秦已有之,不限儒家之學,精通諸子百家者亦設為博士官,博士官所學,幾如戰國時各國食客之駁雜。秦始皇焚書坑儒,原只為禁絕民間之議論,是一個思想控制之政策,而非出于學派壟斷之謀,因此民間固無藏書,但官方所藏仍多,可是在隨后項羽火燒咸陽之際,就連秦官方之先秦藏書亦為焚毀,于是儒家經典與儒學的傳播同時消失。

漢初承秦制亦立博士官數十人,不限儒經,又及漢初政策重休養生息,以刑名黃老之學為政治措施之指導原則,這是雜糅道家、法家之學的一套政治哲學,也是西漢初年最高統治者的意識型態,甚至有因儒學觀念之堅持而遭致迫害的,如景帝時的轅固生及武帝時的趙綰、王臧,都是因文帝皇后竇氏的堅持,前者險因刺豕而死,后二者則因而自殺。

因此在西漢初年的這種風氣之下,過去被禁絕的儒家思想,便只能在一個緩慢的過程中復蘇,而不能有具規模的學術重整運動。然而儒學中所包含的重禮儀法度的經世之學之面貌,本就有在任何王朝政權中得以發展的生存條件,高祖時有陸賈著新語十二篇、叔孫通率儒生為高祖劉邦制朝儀、文帝時有賈誼著新書等事,皆以儒學觀念為基礎。西漢儒學之興盛,當首推武帝及董仲舒之功,然論及今文學派之形成,則應以五經博士官之設立為更重要的條件。即詩經,書經,春秋經,禮經,易經等。

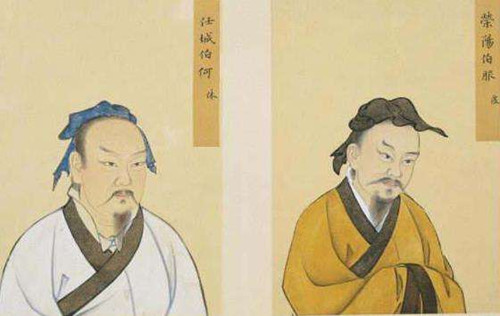

最初,少數耆老開始講學,而儒家經書也在口耳傳授之際以漢代通行的隸書體文字寫成,若干儒學大家也開始在西漢政府中得立為學官,其中,與今文經學之興起有關的經學博士官,在漢文帝時立有三位,是傳詩經的博士:申培公、韓嬰兩位,及傳授書經的伏勝的弟子歐陽生博士;景帝時,又設了三個博士官:詩博士轅固生、春秋博士董仲舒及胡母生。

此時,詩有三家,春秋有兩家,書有一家。到了漢武帝建元五年春,援公孫弘之建議,置詩、書、易、禮、春秋五經博士,于是增加禮經博士官及易經博士官,又依董仲舒之建議,“諸不在六藝之科,孔子之術者,皆絕其道,勿使并進。”至此,儒家經學的研究遂成為西漢官方所重的唯一學術傳統。至此以后的兩漢之際,雖仍有道家,道教傳統及自然科技思想的發展,但兩漢學風的代表性風貌,便成為儒學的天下,當然兩漢的儒學也是駁雜地吸收了各家的思想的。

這些被設為博士官的諸學者,都是在師承傳授下的經學研究,其所依之典籍為西漢文字新編之儒經,故可稱為今文經學。

武帝時,公孫弘又建議博士官可收弟子五十名,同享利祿,而兩漢之際,五經博士官數及弟子人數皆不斷增加,幾乎就是一個擁有政治勢力的學術團體。他們在對經學解釋及對政府體制、政策之意見上,形成了特殊的觀點,與后來發展出的另一批古文經學研究者的觀點多有不同,兩派較競,造成了兩漢學術史上重要的今古文經學之爭的歷史局面,古文經學者為與其區分,遂自稱為古文經學學派,并稱其為今文經學學派,于是有今文學派之名。朝夕網 www.feilikai.cn原創不易,請大佬高抬貴手!

本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。