古人養(yǎng)豬又是怎么養(yǎng)的,居然是放養(yǎng)加圈養(yǎng)

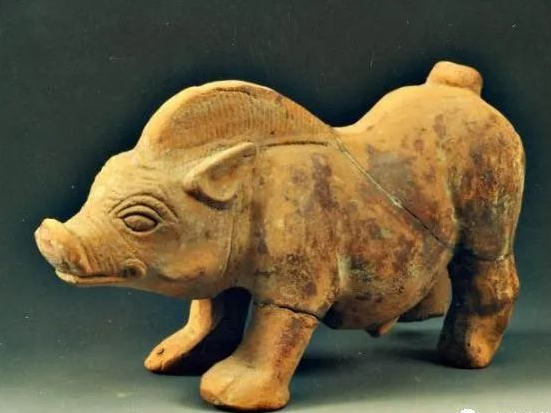

古人養(yǎng)豬又是怎么養(yǎng)的?考古發(fā)現(xiàn)證明,新石器時代,老百姓已經(jīng)有飼養(yǎng)家畜的習(xí)慣,東漢以后,三國魏晉時代,圈養(yǎng)技術(shù)日益成熟。那時候,人們已經(jīng)認(rèn)識到圈不厭小,圈小肥疾;處不厭穢,泥穢的避暑。已經(jīng)掌握因?yàn)榧竟?jié)不同,如何更好地把散養(yǎng)與圈養(yǎng)結(jié)合起來,已經(jīng)注意到穹冬春初的糟糠飼養(yǎng)和春夏草生的放牧。

唐代時,養(yǎng)豬甚至成為一種田園牧歌式的生活。詩人王績羨慕阮籍、嵇康式的率性生活,禁不住慨嘆“相逢一醉飽,獨(dú)坐數(shù)行書。小池聊養(yǎng)鶴,閑田且牧豬。”(《田家三首》)是呀,看著豬在大自然中悠然自得的樣子,人生的況味禁不住涌上心頭。

在唐代,養(yǎng)豬成為老百姓的日常生活,有人還因此過上了幸福生活。其中,洪州因豬致富,所以稱豬為“烏金”。百姓養(yǎng)豬,朝廷也設(shè)立養(yǎng)豬場,存欄數(shù)量達(dá)到了數(shù)千頭。這時候,養(yǎng)豬已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)。

到了宋代,養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸,出現(xiàn)了集群化養(yǎng)豬的苗頭。“唯民間所宰豬,須從此入京,每日至晚,每群萬頭者。”《東京夢華錄》中記載,光是保障首都開封的豬肉,每天達(dá)到一萬頭之多。朝夕網(wǎng) www.feilikai.cn原創(chuàng)不易,請大佬高抬貴手!

宋代是一個文化繁榮的時代,豬的深加工也由這時候開始。《蒸豬肉詩》(宋代蜀寺僧)詳細(xì)描述了豬肉燒法,“嘴長毛短淺含膘,久向山中食藥苗。蒸處已將蕉葉裹,熟時兼用杏漿澆……”人和嘴沒有仇,民以食為天呀。蘇東坡輾轉(zhuǎn)各地,見多識廣,遍償美食,尤其喜歡吃豬肉,他提出了文火少水慢煮的基本做法,發(fā)明了流傳甚廣的“東坡肉”。

元代倡導(dǎo)農(nóng)桑,養(yǎng)豬很是普及,浮萍水藻已經(jīng)作為養(yǎng)豬飼料。那時候,牛、羊、豬等在江浙一帶很是常見。

本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。